Wie im letzten Artikel nachgezeichnet, hat die Artikelserie über das IV-Gutachterwesen im Blick zu diversen parlamentarischen Vorstössen geführt. Zwar enthüllte der Blick kaum etwas, was nicht schon seit Jahren bekannt gewesen wäre und auch entsprechende Vorstösse von Parlamentarier*innen gab es früher schon. Diese führten jedoch kaum je zu entscheidenden Verbesserungen. Bundesrat Berset hat nun allerdings auch eine Untersuchung gegen die Aufsichtstätigkeit des BSV veranlasst. Einige parlamentarische Antworten von Berset lassen jedoch Zweifel aufkommen, ob sich tatsächlich etwas ändern wird. Denn dazu müsste erst einmal (an)erkannt werden, dass auf allen Ebenen Probleme bestehen, die nicht nur oberflächlicher Natur sind, sondern das System komplett durchdringen. Dass Bundesrat Berset das (noch) nicht verstanden hat, zeigt beispielsweise seine Antwort in der Fragestunde vom 16.12.19 auf die Frage von CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt «Schreiben sich die IV-Gutachter beliebig oft selber ab und kassieren dafür?»:

Eine Begutachtung einer versicherten Person ist eine sehr individuelle Angelegenheit, da die Untersuchung und die entsprechende Beurteilung nur einzelfallbezogen vorgenommen werden kann. (…) Das blosse Kopieren aus früheren Gutachten könnte von der IV nicht akzeptiert werden. Ein solcher Fall ist dem Bundesamt für Sozialversicherungen nicht bekannt. Dieses Vorgehen hätte in jedem Fall den vorsorglichen Ausschluss von der Vergabe weiterer Gutachten zur Folge.

Dazu ist folgendes zu bemerken: Bereits 2010 verfassten mehrere Behindertenorganisationen ein Positionspapier, in dem sie Problemfelder im Gutachterwesen aufzeigten und zugleich Lösungsvorschläge formulierten. So wurde u.a. folgendes vorgeschlagen:

Eine unabhängige Fachkommission aus Fachärzten und Juristen beurteilt stichprobeweise einzelne Gutachten und teilt ihre Ergebnisse einerseits der IV-Stelle resp. dem RAD sowie andererseits dem Gutachter resp. der Gutachterstelle mit. (…)

Die Prüfung muss schliesslich aber auch die Gutachten miteinander vergleichen und beispielsweise darauf achten, ob gewisse Gutachter immer wieder die gleichen Textbausteine verwenden, zu gleichen Diagnosen gelangen und Standardaussagen zur Arbeitsfähigkeit machen.

Es ist mehr als fragwürdig, wenn das BSV behauptet, dass ihm angeblich «kein entsprechender Fall» bekannt sei, obwohl die Behindertenorganisationen bereits 2010 explizit die «Textbausteine» erwähnen. Und dass dieses Vorgehen «in jedem Fall den vorsorglichen Ausschluss von der Vergabe weiterer Gutachten zur Folge hätte» stimmt auch nicht, vielmehr ist es so, dass das Bundesgericht in der Verwendung von Textbausteinen aus offensichtlich fremden Gutachten überhaupt kein Problem sieht:

Auch aus dem Vorbringen, die Gutachterin verwende mitunter unzutreffende Textbausteine (so habe sie die Versicherte als kräftig bezeichnet, obwohl diese „eine kleine und alles andere als kräftige Frau“ sei), ergibt sich nicht, dass sie die medizinische Lage der hier am Recht stehenden Versicherten unsachlich beurteilt hätte.

Ebenso befremdlich ist die (natürlich vom BSV verfasste) Antwort des Bundesrates vom 14.8.2019 auf ein Postulat von (mittlerweile Alt-) Nationalrätin Silvia Schenker, die eine Ombudsstelle für die Invalidenversicherung forderte. Der Bundesrat hält eine Ombudsstelle für unnötig und begründet dies u.a. folgendermassen:

Zweckdienlich sind in dieser Hinsicht auch die Forschungsberichte «Evaluation Assistenzbeitrag 2012 bis 2016» und «Beruflich-soziale Eingliederung aus Perspektive von IV-Versicherten. Erfolgsfaktoren, Verlauf und Zufriedenheit»ersichertenperspektive». Die Berichte stützen sich auf Erhebungen bei Bezügerinnen und Bezügern von IV-Leistungen und zeigen, dass das Vertrauen der Versicherten in die IV hoch ist.

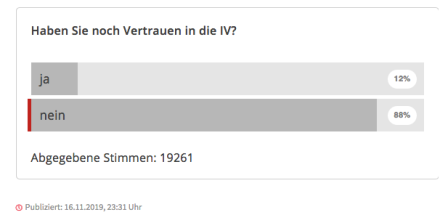

Dass generelle Vertrauen der Versicherten in die IV mit Studien zu belegen, in denen ausschliesslich Versicherte befragt wurden, die eine Leistung (Assistenzbeitrag oder Eingliederungsmassnahmen) zugesprochen erhielten (Zirkelschluss much?), ist wohl in etwa gleich aussagekräftig, wie wenn der Blick am Ende eines Artikels über zweifelhafte Gutachter fragt: «Haben Sie noch Vertrauen in die IV?»

Bildquelle: Blick

Vielleicht kann man ja die Resultate aus den BSV-Studien und der Blickumfrage in einen Topf werfen, dass ganze kräftig einkochen und dann aus dem Bodensatz lesen, wie es tatsächlich um das Vertrauen in die IV steht?

Allerdings… da gab es doch vor einiger Zeit durchaus mal eine Diskussion über die angeknackste Glaubwürdigkeit und Akzeptanz bei den Bürger*innen, die mittels verschärfter Kontrollen ganz dringend wiederhergestellt werden muss. Dazu aus einem parlamentarischen Votum des Berner BDP-Nationalrats Heinz Siegenthaler:

Der Staat hat die Aufgabe, seine Massnahmen und Handlungen vor Missbrauch zu schützen, dies auch im Bereich der Sozialversicherungen. Diese geniessen eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Ohne Kontrollen und Überwachung entsteht aber ein Unbehagen. Der Generalverdacht, der hier oftmals erwähnt wurde, entsteht eben genau dann, wenn glaubwürdige Kontrollen fehlen. (…) Durch diese Missbrauchsfälle, die meist in den Medien noch prominent dargestellt werden, leidet die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern. (…) Kontrollen dienen letztlich auch den ehrlichen Gutachtern. Sie werden dadurch vor unterschwelligen Vorwürfen geschützt (…).

Ich habe im Zitat eine kleine kosmetische Korrektur vorgenommen, natürlich hat Nationalrat Siegenthaler NICHT gesagt «Kontrollen dienen letztlich auch den ehrlichen Gutachtern.», er hat gesagt: «Kontrollen dienen letztlich auch den ehrlichen Versicherten». Das Zitat stammt aus der parlamentarischen Debatte über die Observation von Versicherten in der Frühjahrsdebatte 2018.

Diese Argumentationslinie von Siegenthaler haben Mitte-Rechts-Politiker*innen sowohl in den parlamentatrischen Debatten als auch und im Abstimmungskampf um die Versicherungsdetektive in unzähligen Varianten durchdekliniert. Die Observationen wurden in geradezu orwellscher Art als grosse Wohltat für Menschen mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit angepriesen. Zuweilen klang es, als ob die Betroffenen sogar froh und dankbar sein müssten, wenn sie selbst überwacht werden, denn (nur) so sei schliesslich der eindeutige Beweis erstellt, dass sie keine Betrüger seien. Erstaunlich nur, dass niemand vorgeschlagen hatte, dass diejenigen, bei denen die Überwachung zeigte, dass sie tatsächlich behindert sind, sich doch ein Echtheitszertifikat ans Revers heften sollten (ein hübscher gelber Stern vielleicht?).

Wer meint, das sei jetzt aber doch ein bisschen gar weit hergeholt: In seiner Dissertation «Psychosomatische Leiden und IV-Rentenanspruch» (Zürcher Studien zum öffentlichen Recht 257, 2018) plädiert der Jurist (und ehemalige BSV-Mitarbeiter) Kaspar Gerber dafür, dass bei psychosomatischen Leiden Detektivüberwachungen nicht nur bei einem konkreten Missbrauchsverdacht, sondern als «reguläre Abklärungsinstrumente» eingesetzt werden sollten. Gerbers «500 Shades of Missbrauchsfantasien» entlocken einem beim Lesen auch sonst ein permanentes «WTF?!» und lassen keinen Zweifel daran, welcher Partei der Autor angehört. Man kann nur hoffen, dass Gerber mit seinem Objektivierbarkeitsfetisch nie Bundesrichter werden wird.

Gerbers Parteikollegin Alexia Heine (Heine ist übrigens die Lebenspartnerin von Alexander Segert, dem Chefwerber der SVP) zeigt als Bundesrichterin jedenfalls exemplarisch, wie man die SVP-Parteidoktrin unter dem Deckmantel «rein juristischer Überlegungen» ins oberste Gericht trägt. Heine schrieb in einem Aufsatz zum indikatorenorientierten Abklärungsverfahren:

Die erneute Hoffnung, nun sämtliche psychischen Leiden einfacher einer Rente zuzuführen, soll nun nicht geschürt werden. Vielmehr gilt auch weiterhin der Grundsatz, dass ein Erwerbsschaden nur dann rentenrelevant sein kann, wenn er nicht vermeidbar ist. (…) Der Mensch ist gesund, was bei gesamthafter Betrachtung nicht nur der Realität entspricht, sondern auch einem positiven Weltbild unserer Gesellschaft.

Alexia Heine/Beatrice Polla: Das Bundesgericht im Spannungsverhältnis von Medizin und Recht. Das strukturierte Beweisverfahren nach BGE 141 V 281 und seine Auswirkungen. JaSo 2018, DIKE Verlag (2018), S. 133–146.

Die SP-Nationalrätin Brigitte Crottaz fragte deshalb kürzlich in der Fragestunde:

Ist eine Bundesrichterin, die solche Aussagen macht, in der Lage, unvoreingenommen über Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu richten?

Das Bundesgericht (das natürlich nicht der eigenen Richterin auf die Füsse tritt): antwortete am 16.12. 2019 in der gleichen Art wie weiter oben gezeigt auch schon Bundesrat Berset bzw. das Bundesamt für Sozialversicherungen: «Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen.» Oder ausgedeuscht:

Die Aussage, dass die versicherte Person als grundsätzlich gesund anzusehen ist und sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen kann, beschreibt nichts anderes als die Situation, von der die IV-Stellen oder die Richter vor Anwendung des strukturierten Beweisverfahrens auszugehen haben: dass vor ihnen nämlich eine grundsätzlich gesunde Person steht, deren gegebenenfalls invalidisierende Erwerbsunfähigkeit im Folgenden zu beweisen sein wird.

Der Chefarzt der Medas Zentralschweiz, Jörg Jeger, sieht das ganze etwas kritischer. Im Jusletter vom 8. Oktober 2018 belegte er mit diversen Datenquellen, dass die richterliche Annahme, «dass der Mensch gesund sei» so pauschal weder auf die Schweizer Bevölkerung zutrifft und noch viel weniger auf die spezifische Gruppe derjenigen, die um Leistungen der Invalidenversicherung ersuchen. Jeger warnt in seinem Fazit eindringlich davor, die Rechtsprechung erneut auf eine richterliche Annahme ohne jegliche Evidenz abzustellen:

[Rz 37] Mit den eingangs zitierten Sätzen begeben sich die beiden Autorinnen ins Kerngebiet der Medizin, nämlich die Unterscheidung zwischen «gesunden» und «kranken» Menschen. Eigentlich erwartet der interessierte Leser, dass sie dies aufgrund einer ausreichend begründeten Begriffsklärung und einer fundiert recherchierten empirischen Datenlage tun. Danach sucht man im Aufsatz vergeblich. Es bleibt beim Schlagwort. Die Tatsache, dass die Gesundheitsvermutung bereits Eingang in ein Leiturteil (BGE 144 V 50) gefunden hat, macht sie auch nicht wahrer, aber gefährlicher.

[Rz 38] Die Annahme der Rechtsprechung, es sei bei der Abklärung der Rentenberechtigung von «Validität» auszugehen, betrifft beweisrechtliche Grundsätze, nicht empirisches Datenmaterial zum Gesundheitszustand der Schweizer Bevölkerung. Aus diesem beweisrechtlichen Grundsatz abzuleiten, «der Mensch ist gesund, was bei gesamthafter Betrachtung nicht nur der Realität entspricht, sondern auch einem positiven Weltbild unserer Gesellschaft», ist ebenso falsch wie unzulässig. Bedenklich ist, wenn Rechtsanwender mit dieser richterlichen Vorannahme an die Bearbeitung eines Einzelfalles herangehen. Die Wahrscheinlichkeit von falsch-negativen Entscheiden ist gross. Das hat auch viel mit Psychologie zu tun, ist doch erwiesen, dass der Mensch danach trachtet, seine persönlichen Vorannahmen und Überzeugungen bestätigen zu lassen.

[Rz 39] Schon einmal hat das Bundesgericht behauptet, es stütze sich bei seiner Rechtsprechung in BGE 130 V 352 (Schmerzrechtsprechung, «Überwindbarkeitspraxis») auf die «medizinische Empirie». Nachdem dargelegt wurde, dass die empirische Datenlage für diese Annahme dünn ist, änderte das Bundesgericht nach 10-jähriger Praxis seine Rechtsprechung mit BGE 141 V 281. Es ist daher aus medizinischer Sicht schwer verständlich, dass nun wieder neue, sachlich unbegründete Vorannahmen Eingang in die richterlichen Entscheide finden. (…) Die Erfahrungen mit der «Überwindbarkeitspraxis» aus den Jahren 2004 bis 2015 sollten zu denken geben.

Es liegt eine gewisse Ironie drin, dass gerade jene Jurist*innen und Bundesrichter*innen, welche sich in ihren Abhandlungen/Urteilen geradezu fanatisch an der (Nicht)Beweisbarkeit von Krankheitsbildern abarbeiten, sich selbst bei ihrer «Beweisführung» immer wieder auf unbewiesene Schlagworte, Vermutungen, Hörensagen oder sonst irgendwie «Gefühltes», abstützen. Ein System, das vom obersten Gericht mithilfe juristischer Taschenspielertricks immer wieder auf dermassen tönerne Füsse gestellt wird, kann als Ganzes gar nicht fair funktionieren.

Der Mediziner Jörg Jeger hat zu seinen oben zitierten Überlegungen übrigens auch einen Vortrag gehalten und die ganze Situation in den Vortragsfolien mit einem wunderschön subtilen Foto illustriert:

Meine Ausführungen werden ein kleines bisschen länger (und ausschweifender) als geplant… Fortsetzung folgt.