Ursprünglich wollte ich in einer Artikelserie einige gesellschaftliche und politische Hintergründe aufzeigen, welche bei der beruflichen Eingliederung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine relevante Rolle spielen. Das Ganze ist «ein bisschen» ausschweifender geworden als geplant. Die zentralen Punkte, die sich herausgeschält haben, möchte ich nun noch einmal beleuchten:

1. Die Perspektive der Betroffenen fehlt – Das Narrativ gestalten andere (dieser Artikel)

2. Misstrauen und Beweisfetischischmus sind kontraproduktiv (folgt)

3. Subjekt statt Objekt – auch bei der Eingliederung (folgt)

Die Ausgangslage

Bei psychisch Kranken verlaufen 75% der IV-Eingliederungsmassnahmen nicht erfolgreich und knapp die Hälfte der IV-Renten sind psychisch bedingt. Das bedeutet, dass über 100’000 Menschen in der Schweiz aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung eine IV-Rente beziehen (müssen).

Psychische Erkrankungen sind also ein sehr zentrales Problem der Invalidenversicherung. Und nicht nur der IV, sondern der Gesellschaft überhaupt. Rund eine halbe Million Menschen nehmen in der Schweiz jedes Jahr eine ambulante psychiatrische Behandlung in Anspruch und 70’000 Menschen werden jährlich stationär in einer psychiatrischen Klinik behandelt. 4% der Bevölkerung nehmen Antidepressiva. Rund tausend Menschen nehmen sich in der Schweiz jährlich das Leben, häufig liegt eine psychische Erkrankung vor (Alle Zahlen: BAG).

Betroffene bleiben unsichtbar, denn Sichtbarkeit hat Folgen

Angesichts dieser Zahlen ist es schwer verständlich, weshalb mit dem Thema «psychische Erkrankung» (und damit zusammenhängend «Arbeitsintegration» und «Erwerbs(un)fähigkeit») seitens Politik, IV, Rechtsprechung und Gesellschaft immer noch dermassen vorurteilsbehaftet und dilettantisch umgegangen wird. Ein wichtiger Grund dafür liegt – wie aufgezeigt – darin, dass Betroffene Narrative und Prozesse, die sie betreffen kaum mitgestalten können:

Betroffene halten aus Angst den Mund und sind deshalb nicht im öffentlichen Diskurs präsent. Deshalb ändert sich nichts, weshalb Betroffene den Mund halten müssen, weshalb sich nichts ändert… ect.

Dies betrifft nicht nur Personen, die eine IV-Rente beziehen und Angst haben, diese zu verlieren, sondern auch die vielen Personen, die sich trotz psychischer Erkrankung im Arbeitsprozess befinden und sich aus Angst vor Konsequenzen (Mobbing, Jobververlust, keinen neuen Job finden usw.) nicht outen.

Dass diese Befürchtungen durchaus begründet sind, zeigt folgendes Beispiel: Vor einigen Jahren hat mich der Kommunikationsverantwortliche einer IV-Stelle gebeten, den Upload eines alten Jahresbericht der besagten IV-Stelle von meinen Blog zu löschen. Der darin mit Foto und vollständigem Namen als «erfolgreich eingegliedert» portraitierte junge Mann hatte seine Stelle verloren. Bei der erneuten Stellensuche stellte es sich als grosses Hindernis dar, dass potentielle Arbeitgeber beim Googeln seines Namens erfuhren, dass er aufgrund einer psychischen Erkrankung von der IV bei der Eingliederung unterstützt worden war. Was für die IV-Stelle eine «gute Werbung» in eigener Sache ist, ist es für Betroffene eben nicht unbedingt.

Erfolgreich eingegliedert – auf dem Papier

Apropos «Werbung in eigener Sache»: Im Magazin des Schwyzer Wirtschaftsverbandes schrieb der Schwyzer IV-Stellenleiter Andreas Dummermuth unter dem Titel «Avenir Suisse lobt den Eingliederungsansatz der IV-Stelle Schwyz» letzten Sommer eine zweiseitige Eigenwerbung. Sie beginnt so:

Die Denkfabrik Avenir Suisse hat im Frühjahr 2021 eine breit angelegte Studie zum Thema Invalidität veröffentlicht. Der Titel spricht Bände: «Eingliedern statt ausschliessen – Gute berufliche Integration bei Invalidität lohnt sich.» (…) Die Fachleute vergleichen die Situation nach Kantonen und machen konkrete Empfehlungen. Die Eingliederungsarbeit der IV-Stelle Schwyz wird als vorbildlich bewertet.

Werfen wir doch mal einen kurzen Blick in die Studie von Avenir Suisse, um zu sehen, nach welchen Kriterien sie die Eingliederungsarbeit der IV-Stellen bewertet hat:

Die Wirkung einer beruflichen Massnahme lässt sich daran messen, ob ein Bezüger danach eine Rente erhält oder nicht.

«Eingliedern statt ausschliessen – Gute berufliche Integration bei Invalidität lohnt sich», Avenir Suisse 2021, Seite 42.

Als besonders «effizient» bewertet die Denkfabrik zudem jene IV-Stellen, die möglichst wenig Geld für Eingliederungsmassnahmen ausgeben und trotzdem nur wenige Renten sprechen. Konsequent zu Ende gedacht, wäre demnach jene IV-Stelle am «erfolgreichsten», die kein Geld für Eingliederungsmassnahmen ausgibt und gar keine Renten spricht. Weil wenn niemand eine Rente erhält, sind ja alle «eingegliedert.»

Aus Perspektive der Betroffenen ist man natürlich nicht «erfolgreich eingegliedert» wenn man keine Rente bezieht, sondern wenn man ein mindestens existenzsicherndes Einkommen erzielen kann. Wie die Zahlen des BSV zeigen, bezieht ein Drittel der Versicherten nach einer Eingliederungsmassnahme weder einer Rente noch erzielen sie ein Einkommen von mehr als 1000.-/Monat. Weitere 14% beziehen ebenfalls keine Rente und erzielen ein Einkommen zwischen 1000.- und 3000.-

Im Schweizer Durchschnitt erzielen also 60% derjenigen Massnahmeempfänger·innen, die laut Definition der Avenir Suisse als «erfolgreich eingegliedert» gelten, entweder kein, nur ein geringes oder allerhöchstens ein knapp existenzsicherndes Einkommen.

Eingliederungsmassnahmen für psychisch Kranke? Das «lohnt» sich doch eh nicht.

Es wäre ein wirklich interessantes Forschungsprojekt gewesen, zu eruieren, welche IV-Stellen die Versicherten denn tatsächlich am besten (und am nachhaltigsten) in den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Aber das wollte man beim von der Schweizer Wirtschaft gesponserten liberalen Think Tank offensichtlich gar nicht wissen. Das Ziel war ein ganz anderes, denn Avenir Suisse empfielt – basierend auf ihren «Studienresultaten» – folgendes:

Um einen gezielteren und effektiveren Umgang der Mittel für die Integrationsmassnahmen und Massnahmen beruflicher Art zu fördern, sollte ein Kostendach pro IV-Stelle definiert werden.

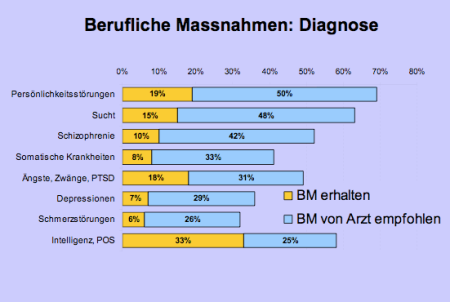

Da Eingliederungsmassnahmen bei Versicherten mit einer psychischen Erkrankung wie eingangs erwähnt sehr häufig nicht erfolgreich verlaufen, würde die von der Avenir Suisse vorgeschlagene Ausrichtung auf die «Effizienz» dazu führen, dass psychisch Kranke seltener Eingliederungsmassnahmen zugesprochen bekommen, weil es sich bei «denen» ja eh nicht lohnt.

Unter diesem Gesichtspunkt erfüllt es mich mit gemischten Gefühlen, dass der Think Tank das von mir vorbereitete und von der Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter 2020 eingereichte Postulat für eine «Differenzierte Codierung von IV-Gebrechen» explizit erwähnt und unterstützt. Denn als ich im Vorstoss schrieb:

Dadurch wäre es möglich, frühzeitig auf Entwicklungen im Bereich der psychischen Erkrankungen zu reagieren oder auch auszuwerten, welche Eingliederungsmassnahmen bei welchen Diagnosen besonders wirkungsvoll sind.

ging es mir natürlich um die Verbesserung der Eingliederungsmassnahmen. Beim von der Avenir Suisse geforderten «Effizienzwettbewerb» zwischen den IV-Stellen könnte hingegen eine Auswertung nach Krankheitsbildern dazu führen, dass Versicherte mit bestimmten Diagnosen diskriminiert werden.

. . .

Kleine Randbemerkung: Im Vorfeld der oben zitierten Studie wurde ich von Avenir Suisse für ein Experteninterview angefragt. Meine Rückfrage, ob Zeit und Aufwand vergütet werden, wurde abschlägig beantwortet, denn «Avenir Suisse sei eine nicht-profitorientierte Stiftung und selber auf die Generosität seiner Förderer angewiesen. Deshalb richte man bei solchen Gesprächen keine finanzielle Entschädigung aus.» Zu den Förderern von Avenir Suisse zählen unter anderem: UBS, ABB, Glencore, Nestlé, Pfizer, Swiss Re, McKinsey (…). Ich habe dann dankend abgelehnt. Verstehe ich natürlich, dass meinetwegen nicht die Schweizer Wirtschaft ruiniert werden kann. Den Slogan «Arbeit muss sich lohnen» möchte ich dann aber von der Seite bitte nicht mehr hören.

Wir machen, was wir wollen, und ihr könnt nichts tun

Dem Schwyzer IV-Stellenleiter, der sich und seine IV-Stelle stolz mit dem Prädikat «vorbildlich» schmückt, kann es nur recht sein, dass die Avenir Suisse nicht eruiert hat, ob die «erfolgreich Eingegliederten» auch tatsächlich (existenzsichernd) erwerbstätig sind. Genau so recht vermutlich, wie die Tatsache, dass ihn das Schwyzer Bezirksgericht letztes Jahr vom Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung freisprach, nachdem er ein IV-Überwachunsgvideo an die Medien weitergegeben hatte:

Der Freispruch erfolgte aufgrund der Erkenntnis, dass Dummermuth fahrlässig, ohne Wissen und Willen, also ohne Vorsatz, gehandelt habe. (…) Zudem seien die Rechtfertigungsgründe für eine Veröffentlichung gegeben: öffentliches Interesse, Wahrung der Anonymität sowie Erforderlichkeit.

Der Bote, 15. April 2021

Die Anonymität wurde übrigens so gut «gewahrt» dass mehrere Fernsehzuschauer den Überwachten im Beitrag erkannten. Und «ohne Wissen und Willen» ist eine sehr gewagte Auslegung für einen IV-Stellenleiter, der vor der Abstimmung über die Sozialversicherungsdetektive dermassen intensiv lobbyierte, dass in der bundesrätlichen Fragestunde unter anderem gefragt wurde:

Ist Herr Dummermuth – ausserhalb von Vollzugsfragen – befugt, im Parlament zu lobbyieren?

18.5745 · Sozialversicherungen. Problematisches Lobbying

und:

Wird geprüft, ob Herr Dummermuths Lobbytätigkeit als Arbeitszeit abgerechnet wird oder nicht?

18.5738 · Lobbytätigkeit und Arbeitszeit

Doch genau wie bei seinem Luzerner Ex-Kollegen Donald Locher hatte auch für Dummermuth die eigene Inszenierung auf Kosten der Betroffenen keinerlei Konsequenzen.

Das Signal an die Betroffenen ist klar: Die IV (und ihre Vertreter) kann bzw. können euch von Detektiven überwachen lassen, das Observationsmaterial an die Medien weitergeben (die das dann auch senden), sich mit komplett irreführenden Studien schmücken und dubiose Gutachter beauftragen usw. Kurz: Wir können machen, was wir wollen. Und ihr könnt gar nichts dagegen tun. Und wehe, ihr engagiert euch politisch gegen irgendwas davon. Das nehmen wir dann als Beweis, dass ihr gar nicht «richtig» krank seid. Nämmli.

Fazit

Die gesellschaftliche und politische Teilhabe von Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung erschöpft sich nicht darin, dass auch Menschen die unter Vormundschaft stehen, wählen und abstimmen dürfen. Das tut niemandem weh. Relevant, anspruchsvoll und an gewissen Orten auch unbequem wird es dort, wo Nichtbehinderte das Narrativ nicht mehr ausschliesslich aus ihrer Perspektiv gestalten können, sondern sich auf Augenhöhe mit denjenigen auseinandersetzen müssen, die sie in ihrer Arbeit, ihren Studien oder ihren PR-Stunts bisher einfach oft nur als Objekte behandelt und benutzt haben. Die Einbindung von Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ist dabei kein Gefallen, für den die Betroffenen dankbar sein müssen, sondern der Einbezug von deren Perspektiven und Fachwissen sollte schlicht professionelle Selbstverständlichkeit sein. Genauso wie eine entsprechende Entlöhnung. Anders als IV-Direktoren können Betroffene solchen Tätigkeiten nämlich nicht während ihrer (anderweitig bezahlten) Arbeitszeit nachgehen.

(Oh übrigens: Hi EBGB und BSV: Wurden unterdessen eigentlich die Grundlagen geschaffen, die es ermöglichen, Betroffene für ihre Mitarbeit bei IV-Forschungsprojekten zu entlöhnen? Oder hat man das nach 6 Jahren immer noch nicht hinbekommen?)

Fortsetzung folgt.