Im Rahmen der Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV forderte eine bemerkenswerte Anzahl von Vernehmlassungsteilnehmern (u.a. FDP, CVP, BDP, diverse Wirtschaftsverbände, IV-Stellen-Konferenz sowie 15 Kantone), dass für junge Erwachsene unter 25 bzw. 30 Jahren keine (bzw. nur zeitlich beschränkte) IV-Renten gesprochen werden sollten. Der Schweizerische Gewerbeverband schrieb beispielsweise:

Der sgv fordert daher mit Nachdruck, dass das IV-Rentensystem so angepasst wird, dass keine Renten mehr an Personen unter 30 Jahren gesprochen werden. Ein deutlich höheres Mindestalter für den Bezug einer Rente zwingt alle Beteiligten, sich noch intensiver um eine Wiedereingliederung zu bemühen. Die Erfahrung lehrt uns leider, dass es gerade bei den Jugendlichen viele Versicherte gibt, die diesen zusätzlichen Druck benötigen, damit sie nicht zu bequem werden und sich nicht zu früh mit dem Dasein als IV-Rentner zufrieden geben.

Vermutlich meint der Gewerbeverband damit all die unmotivierten geistig Behinderten (40% der als «psychisch» codierten NeurentnerInnen zwischen 18 und 21 Jahren haben effektiv eine geistige Behinderung). Oder die bequemen Jugendlichen mit einer Cerebralparese, die einen Rollstuhl benutzten, weil sie sogar zu faul zu laufen sind (14.5% aller 18/19-jährigen NeurentnerInnen leiden an cerebralen Lähmungen).

Die FDP äusserte sich ein bisschen differenzierter:

Wir fordern, dass junge Erwachsene nur noch in Ausnahmefällen (z.B. Geburtsgebrechen, etc.) IV-Renten zugesprochen erhalten. Anstelle einer Rente soll neu ein Taggeld entrichtet werden, welches Erwerbsanreize richtig setzt. Parallel dazu sollen junge Erwachsene eng von der IV betreut werden, um ihre gesundheitlichen Probleme zu stabilisieren und ihre Arbeitsmarktfähigkeit wiederherzustellen.

Der FDP ist immerhin noch eingefallen, dass das «Wiederherstellen der Arbeitsmarktfähigkeit» bei Jugendlichen mit Geburtsgebrechen (also denen mit «richtigen» Behinderungen) nicht alleine an der Bequemlichkeit der Betroffenen scheitern könnte. Gleichzeitig zeigt der Hinweis auf die «Geburtsgebrechen», dass man sich mit dem Thema nur oberflächlich befasst hat. Denn natürlich gibt es auch Versicherte mit Geburtsgebrechen, die (zumindest Teilzeit) arbeiten können. Die Erwerbs(un)fähigkeit hängt – und so definiert es auch das ATSG – nicht von der Diagnose ab, sondern von der Schwere der Krankheit/Behinderung und den dadurch – im individuellen Fall – verursachten Einschränkungen. Das gilt auch für psychische Störungen, von denen – Achtung FDP, jetzt wird’s etwas kompliziert – manche bei der IV ebenfalls als Geburtsgebrechen gelten (z.B. Autismus, ADHS). Nichtsdestotrotz bezieht sich die Forderung «Keine Rente vor 25/30» vor allem auf junge Erwachsene mit psychischen Störungen.

Dass sich so viele Kantone für eine höheres IV-Mindestalter aussprechen, dürfte u.a. auch einen ganz profanen Grund haben: Junge IV-Bezüger sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen, an deren Kosten sich die Kantone beteiligen müssen. Erhalten Betroffene hingegen bis 25/30 statt IV-Rente/EL ein Taggeld, bezahlt das die IV. Also der Bund.

Wie kommen all die Vernehmlassungsteilnehmer eigentlich auf diese Idee?

Anfang 2014 veröffentlichte die OECD den Länderbericht Schweiz zum Thema psychische Gesundheit und Beschäftigung. Darin sprach die OECD eine ganze Reihe von Empfehlungen aus (u.a. sollten IV, Arbeitgeber und Ärzte besser zusammenarbeiten). Worauf sich aber alle Medien einschossen, war, dass mehr getan werden müsse, um zu vermeiden, dass Jugendliche mit psychischen Problemen überhaupt erst zu IV-Bezügern werden. Man hat allerdings nicht die bessere Unterstützung in den Vordergrund gestellt, sondern, nun ja:

(Screenshot vom Artikel im 20min). Siehe dazu auch: Unterschiedliche Bilder junger IV-BezügerInnen)

Auch die NZZ schrieb:

Prinz betonte – auch mit Blick auf Jugendliche in der IV –, die IV-Renten inklusive Ergänzungsleistungen seien zu hoch. Sie hemmten die Arbeitsaufnahme.

Einige Monate später griff die NZZ das Thema erneut auf und zitierte wieder Christopher Prinz (OECD-Verantwortlicher für Fragen zu Krankheit, Invalidität und Arbeit):

Besser wäre es, so weit als möglich keine Renten zu gewähren, weder befristet noch permanent, sondern jungen Menschen zu helfen, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden.» Man müsse den Zugang zur IV blockieren, dafür aber etwas anderes anbieten, und zwar ein «offensives Aktivierungsmodell».

Mit Bezug auf das dänische System wurde dann auch die Idee von «keine Rente vor 40» unter die Leserschaft und vor allem unter die SozialpolitikerInnen gebracht, indem man diese fragte «Was halten Sie davon?» Die NZZ kolportierte, dass die SozialpolitikerInnen «Interesse» am dänischen Modell zeigten (Lobbying in the making).

An der OECD-Studie beteilgt war auch der Basler Psychologe und Forscher Niklas Baer, der mit Hinweis auf das dänische Modell in diversen Interviews (u.a. im Tages Anzeiger oder der SRF-Sendung ECO) ebenfalls dafür plädierte, vor 30 (bzw. später 40) keine Renten zu sprechen.

Im Februar 2016 (drei Wochen vor Ende der Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der IV) veröffentlichte das BSV die Studie: «Profile von jungen IV-Neurentenbeziehenden mit psychischen Krankheiten» von Baer et al. in der die Forscher Dossiers von NeurentnerInnen zwischen 18 und 29 Jahren mit – laut IV-Codierung – psychischen Störungen untersucht haben. Die Autoren der Studie kamen zum Schluss, dass bei ungefähr 75% der untersuchten Dossiers eine Berentung aufgrund der starken Beeinträchtigungen nachvollziehbar und gerechtfertigt erscheint. Dies trifft vor allem auf sehr jung Berentete mit geistiger Behinderung, gewissen kinderpsychiatrischen Störungen und multiplen schweren Störungen zu. Bei einem Viertel der Versicherten (vor allem später Berentete mit Depressionen, Schizophrenien und Persönlichkeitsstörungen) hätte sich aus Sicht der Forschenden eine Invalidisierung mit besseren und nachhaltigeren Unterstützungsmassnahmen womöglich vermeiden lassen.

Niklas Baer – der Hauptautor der Studie – sagte im Interview mit der NZZ dennoch einmal mehr:

Unter 30 Jahren sollte niemand eine IV-Rente erhalten. Natürlich braucht es einige Ausnahmen. Eine solche Definition dürfte sicher nicht ganz einfach sein. Beim Rest zwingt das erhöhte Eintrittsalter der IV alle Beteiligten – von den Ärzten über IV-Stellen bis zu den beruflichen Einrichtungen – zu einer besseren Kooperation und vor allem zum Dranbleiben.

Hat noch jemand Fragen, wie die Vernehmlassungsteilnehmer auf die Idee mit «Keine Rente vor 30» gekommen sind?

Die NZZ reagierte dann etwas säuerlich, weil der Bundesrat in der am 15.2.2017 verabschiedeten Botschaft zur Weiterentwicklung der IV nicht darauf eingegangen war. Man hatte doch so engagiert lobbyiert – und… und… der Experte rät doch auch dazu:

Der Bundesrat will dabei aber nicht so weit gehen wie der Arbeitgeberverband, der fordert, unter 30-Jährigen keine Rente auszurichten. Baer hält den Entscheid des Bundesrates für falsch: Für Junge müsse klar sein, dass sie in keinem Fall eine Rente erhielten, denn wer erst einmal berentet sei, finde so gut wie nie mehr den Weg in einen Beruf.

Grundsätzlich keine Renten für junge Erwachsene – Nützt das was? Und wem?

2014 wurden 2600 Versicherten zwischen 18 und 29 Jahren eine IV-Rente zugesprochen. Davon haben 1600 (also gut 60%) eine psychische Problematik. Ein nicht unbeträchtlicher Teil – speziell der ganz jungen IV-Bezügerinnen – dieser «psychischen» hat allerdings effektiv eine geistige Behinderung (Grund: ungenaue Codierung der IV). Laut der BSV-Studie von Baer et al. liesse sich bei einem Viertel der 1600 eine Invalidisierung – vermutlich – vermeiden (Ob bei den körperlich und -offiziell- geistig behinderten jungen Erwachsenen auch Eingliederungspotential brach liegt, hat niemand untersucht. Unter denen gibt es natürlich selbstredend keine Null-Bock-Jugendlichen). Das wären dann also 400 «psychische» Versicherte mit Eingliederungspotential. Von insgesamt 2600. Und deshalb sollen nun grundsätzlich keine IV-Renten vor 30 mehr gesprochen werden (Kanonen und Spatzen und so?).

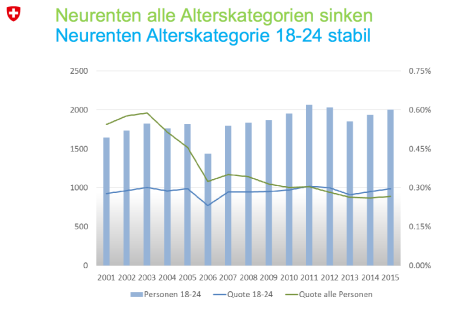

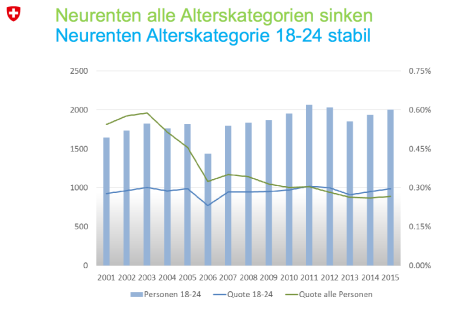

Insgesamt nehmen die Neurenten (alle Gebrechensarten) bei den Jungen über die letzten Jahre nicht zu:

Auch die Neurenten aufgrund psychischer Erkrankungen (alle Alterskategorien) sind stabil:

Grafiken aus: «Keine Rente vor 30? Der andere Weg des Bundesrates» (BSV)

Grafiken aus: «Keine Rente vor 30? Der andere Weg des Bundesrates» (BSV)

Angesichts der immer populärer werdenden Idee «Keine Rente vor 30» hatte das BSV die IV-Systeme verschiedener Länder untersucht, die eine Altersbegrenzung eingeführt haben. Die im März 2017 veröffentlichte Studie kam zu folgendem Schluss:

Zurzeit lässt sich nicht nachweisen, dass Länder mit einem erhöhten Mindestrentenalter in der Invalidenversicherung bei der beruflichen Eingliederung erfolgreicher sind.

Auch das deutsche Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hatte 2016 einen Ländervergleich vorgenommen und zum dänischen Modell geschrieben:

Dass arbeitsmarktferne Problemgruppen mittels hochsubventionierter Arbeitsplätze wieder näher an den Arbeitsmarkt rücken, zeigen auch Erfahrungen mit sogenannten FlexJobs in Dänemark. Die Arbeitsmarktpartizipation von zuvor erwerbsinaktiven Teilnehmern war 33 Prozent höher als bei Nichtteilnehmern (Datta Gupta et al. 2015). Allerdings tendiert die Übergangsrate in nicht subventionierte Beschäftigung gegen Null.

FlexJobs (…) sind auf Dauer angelegte und großzügig geförderte Arbeitsverhältnisse bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern. Mit dem Instrument sollte die hohe Zahl an Zugängen in Erwerbsminderungsrenten verringert werden. Die Attraktivität des Instruments führte aber zu einer starken Expansion, ohne dass die Zahl der Invaliditätsrentner nennenswert gesunken wäre. 2012 waren 2,3 Prozent der Erwerbspersonen in FlexJobs, obwohl die am stärksten Eingeschränkten gar nicht erreicht wurden. Vielmehr gab es eine Verdrängung von regulären Jobs, die auf 20 Prozent geschätzt wird.

Die NZZ blieb unbeirrt auf ihrem Kurs. In einem Gastkommentar schreiben Christopher Prinz und Niklas Baer am 2.6.2017 unter dem Titel «Weniger Renten, mehr Integration» über das dänische System:

Die Zahl der Neurenten ist in Dänemark seit 2013 im Schnitt auf unter die Hälfte zurückgegangen; ein Rückgang der alle Altersgruppen betrifft, aber in der Gruppe zwischen 30 und 39 Jahren am stärksten ausfällt; hier spielen – wie bei den ganz jungen IV-Rentnern – psychische Behinderungen eine entscheidende Rolle. Etwa ein Drittel dieser Personen hat nun einen (zumeist subventionierten) Job, die anderen zwei Drittel sind noch im Rehabilitationsprozess. Die Kosteneinsparung ist vergleichsweise gering, weil kaum ein Antragsteller ohne Sozialleistung oder Lohnsubvention auskommt, aber der kulturelle Wandel ist beachtlich: Renten zuzusprechen, ist nicht mehr en vogue.

Der Artikel endet mit: «Insofern ist «Keine Rente unter 30» nicht die optimale Lösung – diese sollte vielmehr heissen: «Keine Rente unter 45». Im NZZ-Artikel wird allerdings ein winziges Detail nicht erwähnt: Dänemark hat auch nach der Reform noch eine deutlich höhere IV-Quote als die Schweiz. (Quelle: Junge Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen: rentenvermeidende und aktivierende Massnahmen, BSV 2017)

Die HSG-Professorin Monika Bütler vertwitterte den NZZ-Artikel als «lesenswert:

Bütler veröffentlichte 2007 mit Katja Gentinetta (der damaligen Vizedirektorin von Avenir Suisse) das Buch «Die IV – Eine Krankengeschichte» (erschienen im, ja genau, NZZ-Verlag). Die Autorinnen propagieren darin u.a. folgende Idee im Hinblick auf die Zukunft der IV:

Wo keine physische Erwerbsunfähigkeit vorliegt, würde die Verrichtung niederschwelliger gemeinnütziger Arbeiten im zweiten Arbeitsmarkt standardmässig eingeführt. (…) Bei einer Verletzung der Mitwirkungs- und Präsenzpflicht können Sanktionen zum Einsatz kommen, die über eine Reduktion der Unterstützungsleistungen über gewisse Einschränkungen bis zu einem zeitlich befristeten Aussetzen der Hilfeleistungen reichen.

Mit «Keine Rente vor 45» könnte dieser Traum des NZZ-Milieus endlich wahr werden.

Fazit

Das Thema «Arbeitsintegration bei psychischer Erkrankung» ist nicht neu. Das zeigen exemplarisch zwei parlamentarische Eingaben von 1986. Erstere fordert eine Abklärung darüber, «ob und wieweit psychisch Leidende in der Arbeitswelt und in den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung schlechter gestellt sind als organisch Kranke» (Back to the Future I). Zweitere «die Gestaltung von attraktiven Rahmenbedingungen für Arbeitgeber bei der Einstellung psychisch leidender und behinderter Arbeitnehmer (…) sowie die Gewährleistung einer kontinuierlichen Betreuung der eingestellten psychisch Kranken durch die vermittelnde Sozialberatungsstelle» (Back to the Future II).

Vor 31 Jahren habe ich mich zwar mehr für Gummitwist als für Sozialpolitik interessiert, aber angesichts dessen, dass sich die Fragestellungen bis heute kaum verändert haben, vermute ich, dass die Arbeitsintegration psychisch Kranker anno 1986 nicht unbedingt zu den brennendsten innenpolitischen Themen der Schweiz gehörte. Und es würde sich auch heutzutage immer noch kein Schwein dafür interessieren, wenn die Autoren des OECD-Berichts dessen Resultate nicht mit dem knackigen Slogan «Keine Rente vor 30» unter die Leute (und vor allen in die Medien) gebracht hätten.

Eigentlich sollte es völlig selbstverständlich sein, dass man in (jungen) Menschen mit gesundheitlichen Problemen erstmal das Potential sieht und sie – ggf. auch länger und wiederholt – unterstützt, statt sie einfach zu berenten. Tragischerweise interessiert die mangelhafte Unterstützung psychisch Kranker bei der Arbeitsintegration niemanden, solange das Thema nicht mit genügend Empörungspotential («Falsche Anreize», «bequeme Jugendliche» ect.) serviert wird – und damit – als unschöne Nebenwirkung – leider auch stigmatisierend wirkt. Die hehre Idee der OECD, dass erst alle (Therapie-)Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten, bevor eine Rente gesprochen wird, wird aktuell auch bereits vom Bundesgericht pervertiert, um Depressive von IV-Leistungen auszuschliessen. Das Problem daran ist: Ohne IV-Anerkennung erhalten die (noch) nicht genügend Depressiven auch keinen Zugang zu Integrationsmassnahmen (Hat grad jemand «Die IV ist jetzt eine Integrationsversicherung» gesagt? Ähem…).

Ich weiss nicht, welche politischen Diskussionen der Eröffnung des Paraplegikerzentrums in Nottwil im Jahr 1990 vorangingen, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie sich nicht um die «Bequemlichkeit» von Paraplegikern drehte oder darum, dass eine IV-Rente für sie einfach zu «attraktiv» sei. Nottwil erreicht bei seinen Patienten heute sehr hohe Eingliederungsquoten und Paraplegiker gelten geradezu als «Vorzeigebehinderte». Das liegt nicht daran, dass sie einfach die besseren Behinderten Menschen wären (Auch wenn das die Weltwoche gerne so sieht), sondern dass sie in allen Belangen (medizinisch, psychologisch, beruflich, sozialversicherungsrechtlich ect.) hervorragend unterstützt und begleitet werden.

Psychiatrische Kliniken hingegen stecken im Bezug auf die berufliche Rehabilitation ihrer Patienten vielfach noch in den Kinderschuhen. (Und das Bundesgericht zeigt sich diesbezüglich auch nicht gerade hilfreich. Siehe oben).

Niklas Baer hat sich in Interviews immer wieder dahingehend geäussert, dass mit «Keine Rente vor 30/40» der Druck auf alle Beteiligten erhöht würde, um sich mehr um Integration zu bemühen. Wenn allerdings der Arbeitgeberverband im selben Atemzug, in dem er dezidiert «Keine Rente vor 30» fordert, die in der Vorlage zur nächsten IV-Revison vorgesehene Zusammenarbeitsvereinbarung ebenso vehement ablehnt, (wir erinnern uns; die OECD empfiehlt u.a. auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, IV und Ärzten) habe ich leise Zweifel, ob das mit dem gleichmässigen «Druck auf alle Akteure» tatsächlich funktionieren wird.

Der Arbeitgeberverband schreibt:

Solche Zwangsmassnahmen sind weder erforderlich noch praktikabel. Das bisherige – freiwillige – Engagement der Arbeitgeber in der beruflichen Eingliederung ist ein Erfolg. Das belegen auch die jüngsten Eingliederungszahlen der IV-Stellen-Konferenz: Über 20’000 Menschen mit gesundheitlichen Problemen konnten 2015 ihren Job behalten oder eine neue Anstellung finden. (…) Gesetzliche Verpflichtungen sind aber nicht nur überflüssig, sie sind schlimmstenfalls kontraproduktiv.

Bei den vom Arbeitgeberverband als «Beweis» für das jetzt bereits «grosse» Engagement der Arbeitgeber regelmässig präsentierten Eingliederungszahlen fehlt allerdings immer eine zentrale Information: Bei wie vielen der «erfolgreich Eingegliederten» handelt es sich um ArbeitnehmerInnen mit einer psychischen Erkrankung? Diese Zahl bleiben der Arbeitgeberverband und die IVSK der Öffentlichkeit seit Jahren schuldig.